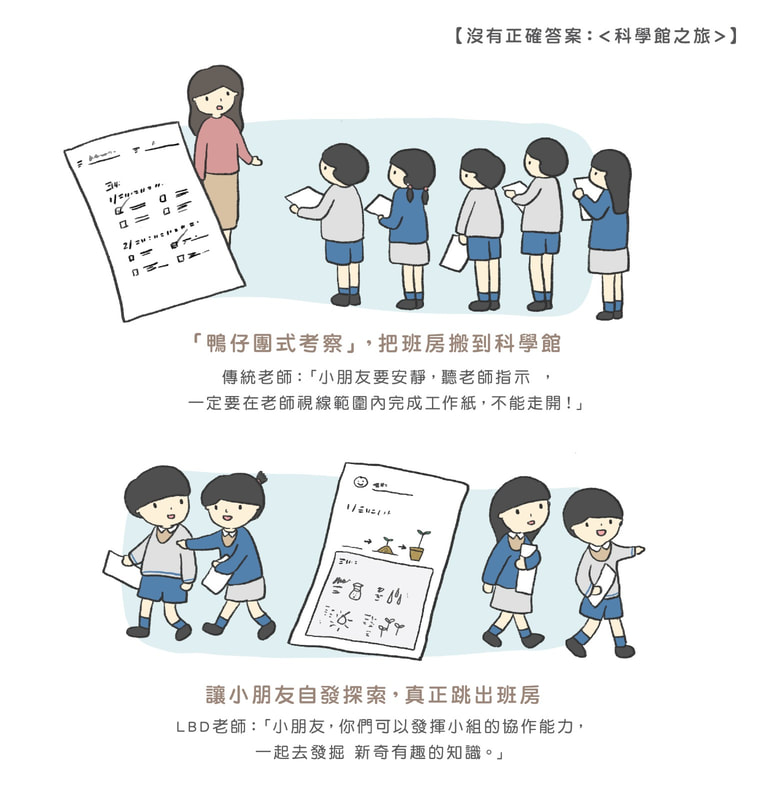

香港的教育制度常被稱為「填鴨式教育」,而旅行團又剛好被稱作「鴨仔團」,這個形容真是繪聲繪影。「鴨仔團」的模樣,就是一個跟著一個,由帶團者把沿途的東西餵給你,不需經過自己思考。結果同學們離開了班房,其實只是把班房搬到了科學館,而不是真正的「跳出班房」。LBD的考察活動著重滿足孩子的好奇心,由同學們專題式自主學習,真正把走入知識場域好好探索。

這是一個真實的故事,老師讓同學們回家種蔥再帶回來,有位同學沒帶蔥頭,但老師沒有責備他,而是問他「為什麼你沒有帶蔥苗?」溫和的關心讓孩子表達內心的想法,原來他曾經經歷心愛的植物種死了,便不敢再種植。多得老師的真誠提問,才能借這個機會,給同學做了一次生命教育。有時珍貴的學習機會,會在課程之外呢。「即使我沒有教那一班,但我每一班也會去。」作為LBD的計劃統籌,陳老師雖然沒有教LBD課,但依然堅持會每一級都去幫忙做協調。踏入參與計劃的第4個年頭,他更加肯定LBD課「以學生為本」的成效。

LBD是高年級活動的超前練習 被問及有關考試及課本的銜接,陳老師認為,LBD是超前於四至六年級的。「因為很多時我們做的Project、小組之間的協作活動、他們去找資料、他們去篩選資料、去組織、去present出來,其實就是高年級要去做專題研習的一個能力來的。」陳老師坦言,專題練習一直也是常識科的重點項目,過去高年級要去做時,可能學生們會覺得力有不逮,因為他們以前的課程並沒有機會讓他們試過或有導師去引導過他們,就要求他們找資料、去討論,便會無從入手。相反,有了LBD課程,低年班便有有機會實踐專題練習,建立基本能力。 學生學習動機加強 成績媲美傳統教學 陳老師坦言,前幾年剛開始試行LBD,同事們是有擔心的,始終一至三年級不考試,到四年級如何銜接呢?但上年的三年級卻證明了擔心是杞人憂天的。經歷兩年沒有考試的LBD,第一年的考試成績,與以往比較並沒有遜色。 陳老師總結了幾個原因:第一就是他們的學習動機強了,於課堂上的參與多了,其實課堂上的投入能令他們吸收多了知識,因此使考試表現好些,因為其實常識科會令學生卻步的是開放式問題,學生不敢回答或是怕會答錯,但LBD培養的氣氛就是沒有所謂對與錯,也十分鼓勵他們表達自己意見。「我認為這方面是令他們答得多了;而低年級的常識科考試有個很關鍵的因素,就是小朋友的識字量,他們很多時不懂得寫不懂答,遇到高年級的差異就會少了,所以我們會看到高年級才用紙筆考試是一個合適的安排,亦不會因為低年級不考試而無法適應,因為其他科目也是這樣訓練的。」 得到家長支持 使計劃推得更前 「其實我們第一年推行LBD的時候是兩條隊走路,既做多樣化評估又有考試,但發覺效果真的不理想。」陳老師表示,考試的表現反映不到學生的能力,於是第二年開始前,便跟校董會提議使用多元化評估取代考試,亦有諮詢家長意見。陳老師承認,最初亦會擔心家長有顧慮,但是出奇地家長是比我們更有信心和支持。 陳老師估計是家長們很切實地知道學生學到什麼,因為LBD課堂很着重他們回家分享課堂上的東西,甚至有很多功課是需要家長幫忙。未有疫情的時候,亦會邀請家長進入課室裏面,令他們了解到學生常識科到底學習什麼,亦能具體跟老師們回饋小朋友哪一方面掌握得到或是哪一方面做得不好,所以他們很歡迎這種形式。「我們第一年做過問卷,亦做過一些家長文字回饋,他們是很支持這樣東西,甚至比我們推得更前,希望其他科或其他級也考慮同樣做法,所以這個也是我們意料之外的事!」 LBD 課程捨棄傳統教科書,沒有紙筆評估,要評估小朋友的能力,令他們可以銜接到高年級的課程,都需要一定程度的觀察和嘗試。作為LBD課程統籌的劉秀雯老師,觀察到LBD 課程不但令學生的成績有進步,同時亦令老師們有著心理轉變,令課程更有彈性。

從不同途徑學習 順利銜接高年級課程 劉老師表示,在第一年試行LBD的時候,其實都有擔心沒有了紙筆評估,要如何評估小朋友的程度。然而,學生的成績卻叫劉老師驚喜。「到了今年這班四年級的小朋友,是我們第一年自己試行LBD課時的小朋友,他們三年級的時候即上年也有考常識,他們考出來的成績很坦白講不會突然差了,有驚喜的是,是比以往其他級別的小朋友的成績反而好了!」 劉老師反思學生成績進步的原因,發現其實很多時候考試的目的是考學生對於日常生活的一些看法、一些建議,而這些部份在LBD課堂上很多機會給他們做分享,另外可以從不同的途徑,例如透過訪問、觀察、看繪本、一些體驗活動,讓他們的知識更加豐富。「我自己覺得到了今年第四年,不會需要特別很大的銜接。我們有一個學習記錄冊,記錄冊內有很多部份,需要小朋友記錄自己感受、想法、一些建議。這些部分某程度上就是學常識科所期望小朋友能做到的。」劉老師認為擔心的主因是因為老師們都已經習慣了評估,突然間沒有了作業,沒有了書本,對於應如何溫習,難免會有點擔心。「但暫時從學生表現和成績來看,常識科則不需要有很大的銜接。」劉老師對於LBD 課程充滿信心。 日常任務評估 比傳統紙筆評估更立體 摒棄了傳統紙筆評估,劉老師坦言第一年做LBD的時候有很擔心,老師們不容易放手。「LBD課程着重的評估,有別於紙筆評估,進展性評估是主要透過給小朋友一些任務,透過訪問、觀察去記錄,或者佈置一些任務的時候老師透過觀察去看小朋友能否達到目標。」 劉老師認為,LBD課堂的好處是,觀察學生在LBD課堂上的表現比日常課堂較容易,因為LBD課堂有一些時間讓小朋友完成一些任務,老師講的比較少,當小朋友做一些任務時,老師真的會看到小朋友能否做到。「因為平日的課堂老師很忙,未必能夠細心觀察小朋友是否掌握我們期望的目標,但在LBD課堂就可以觀察到。」 LBD課程會有一個總結性評估,是有關小朋友的一些能力、態度。每一個單元都會做相同的評估。例如:小朋友的溝通有否進步?合作的情況是怎樣?當每個單元都會做相類似的項目,就可以看到小朋友在經過一年之後有沒有成長,亦使評估的質性強很多而且一更加立體化,配合小朋友做的自評,以及家長的一些回饋,令LBD課程的評估比紙筆評估更加立體化。 劉老師表示,LBD推崇的這種評估模式能讓家長很清晰的看到小朋友不同方面的能力和程度,更立體地看到小朋友究竟在那一方面有成長。比起平時的紙筆評估只有一個分數,只考核一些知識,卻忽視了學生的技能和態度。 尊重多元不一 更大靈活度 作為LBD課程統籌的劉老師,雖然沒有特別上LBD的課堂,但卻觀察到老師們的心理轉變,變得不再執重於學生的成果。她坦言,很多時候作為老師期望小朋友做到一個製成品出來,但有了LBD課程之後,反而再着重多一些學習過程,或者當中經歷的一些困難或者經歷,令學生學習到什麼。第二方面的轉變是,很多時候老師們都着重每一班的進度是一致的,然後期望大家是一樣的。然而LBD是講求尊重老師尊重學生的不一樣。「雖然未必完全100%做到,大家不再同其他班比較,這個是很重要的。我們容許每個老師去處理一些活動時有自己一些手法去處理。我覺得在這部分是有很大的轉變的。」 LBD「以人為本」的教學理念不難理解,但在課堂上實踐起來也需要不少探索和嘗試,才能達到理想的教育效果。林穎謙老師任教LBD已經四年,期間累積了不少經驗。林老師與同學們的關係很好,全因為他以同理心對待孩子,願意去理解同學們的角度和需要。他的教學理念出發點源於大學讀書實習時的一個問題:「為什麼學生會沒有心機上我的課堂?」成為老師後,他仍一直以這個問題來提醒場自己,不斷改進教學技巧。LBD很著重同學們的參與和回應,正與林老師的初心相同,因此碰撞出良好的化學反應。 由學生角度出發 實踐彈性教學 林老師表示自己的課堂很著重彈性,會根據學生的注意力而調節課堂比重。「我們平常會拿著紙本教案,這樣我們老師會教得很舒服,但是教案很多時候是我們老師想出來的,是我們認為同學們會注重這些東西,但我們不是同學本身,因為我們始終是成年人,他們可能有不同看法。」如果同學們對某些地方更有興趣,林老師會鼓勵他們深化那些課題,以回應他們的好奇心。他認為LBD課堂的彈性在於如果同學們對某個地方有反應,他不會趕著去下一個課題,他會承著同學們的回應發展課堂的深度。林老師認為,雖然老師早已設定了教案和教學目標,但實踐上仍是要看學生們那一課的狀態,按他們的需求去調適自己的課堂。 與學生建立關係 陪伴他們學習 在課堂以外,林老師與同學們的關係良好,他認為師生關係需要時間去累積。「尤其我在九月時,見到有幾個同學坐得很定、非常乖,坐得很挺,整個人都僵硬了,但只要你多拍一拍他的肩膊或頭,他就會慢慢放鬆,明白到『你不是鞭策我去學習,而是陪伴我』,這是比任何技巧更加實在,這就是關係,這就是我一直相信的」 林老師相信,LBD出發點是同理心和關心,教師也需要於堂上展示到這些東西。老師們也要理解同學們,例如看見大部份同學昨天整晚溫習很累時,他曾經試過暫停課堂,給他們十分鐘,播放音樂讓他們休息一會,同學們也真的會回復狀態。狀態好的時候,同學們能專心投入兩節課堂,也要接受同學們有狀態不好的時候,站於同學角度讓他們休息,「有時未必是臥於枱上,而是與同學們閑聊幾句就可以讓他們回來,這是能使學習效能更好。」 善用「小法寶」 將多元化教學帶進日常課堂 小學的兩節連堂有一個多小時,有時就算是大人也難以維持這麼久的專注力。林老師想起自己還在大學讀書實習時,眼見同學們很乖、身子坐得很挺,但卻不是全神地上我的課堂,只聽到七成已是十分厲害。當時他的暑期工在海洋公園做導師,小朋友在海洋公園的教育活動中表現十分投入,整堂課也與導師有互動,他汲取了那些經驗,活用在日後的教學之中。他說,即使學校內的資源和教材不及一些機構豐富,但有一樣很便宜的法寶是每一位老師都有的,就是我們的聲線。「聲線的高低調節我們的小朋友是留意到的,可能有時你很大聲、很盡力地跟小朋友說,但是他們很快就沒有專注力了,但是如果你調節聲線就會不同。有時高音,有時低音,有時很快,有時很慢,大家會願意去集中,維持到的專注力和持久度已經很不同。」 另外,林老師又會善用戲劇教育,他說,相比起播放影片,讓學生自己來演那些影片,他們會投入得多。好像「保護私隱」這個課題,同學們對「私隱」這個抽像的概念可能比較陌生,按書本去教同學們可能只是坐在那裡兩眼發光,但當邀請同學親歷其境,同學們便會明白。林老師說他通常自己去扮「壞人」,要騙同學們手冊第一頁的個人信息,他們就會知道那一堆的資訊原來就叫做私隱。「這就是一個課堂彈性的例子,我要看他們的反應再去調適一些很深、很抽象的概念,令他們明白和享受。不單止是同學們能吸收及專心,我自己於過程中跟他們互動,都是一個非常好的經歷,我自己也很享受課堂。」 林老師說,他的教學路上一直在成長,「我認為自己心態是較為開放的,我能接受不同人對我教育上的不同意見,可以告訴我怎樣教得更好、做得更好。我認為作為現在的老師,每一個都需要有胸襟,第一是願意聽他人說的,而第二是願意分享的,我認為這兩項是我在這幾年一直做到的。如果說我未來的目標,就是我希望把這樣東西帶給我的同事。」 要推動一個教學變革,從準備工作至臨場實踐也會遇到不少挑戰,學校由策劃者以至前線老師都需要多方面的配合,才能發揮最理想的效果,讓學生得益。循理會美林小學推行LBD至今兩年,起初由李逸鋒主任邀請老師參與LBD課程,後來其他老師了解到LBD的成果,也主動希望參與。李主任見證到校園內老師與學生的氣氛也有變化,推動課程的努力十分值得。

LBD準備功夫比傳統課堂多 但老師仍樂在其中 李主任曾參觀其他學校的LBD課堂,看到學生在學習過程中的喜悅,覺得十分有意義,於是將LBD引入他們學校的常識科。第一次聽到一種「完全棄用教科書,不設任何測考」的教學規式,老師們可能立即浮現的問題就是「課堂怎樣準備?是不是要花很多功夫?」的確,傳統課堂時間多多也不夠用,光是趕書,完成書本講課也填滿了課堂時間。LBD棄用教科書採用實驗式學習,在學生的角度十分理想,但對於老師而言,備課時間會增加,課業繁忙的老師們難免會有所擔憂。李主任考慮到這些實際處境,在人手編配和選擇上作積極配合,也給予老師更多空間,以減輕他們的壓力。李主任說:「我們都知道LBD課程需要付出更多的時間和準備功夫,所以我們有減少同事的課節,讓他們有更多時間備課。而人手配搭方面,我們嘗試將協作老師和主教老師分配得更好,減少溝通上的問題,令同事減少負擔,普遍同事都樂在其中。」 教學以學生為本 成為教師推動力 李主任說,要推動老師參與,首要是讓老師知道計劃重心,當老師們明白目標是學生為本,很多額外的工作會變得容易理解和推展。「因為老師知道這個活動是為學生好,促使老師花更多時間設計活動,所以讓老師慢慢轉變他們的意念十分重要,透過培訓活動和分享,可以讓其他老師知道這個課程對學生有幫助。」 LBD是一套教育態度的啟發,在學校內散發出正面的感染力。起初第一批老師是被邀請參與LBD課堂,後來老師們將學習及教育成果與全校老師分享,其他同事發現這個課程很有意思,便有更多老師們主動參與。李主任說,「雖然有老師覺得過程很辛苦,但看到成果後會覺得這些付出是值得的,因為學生有所成長。」 循序漸進的改變 在學園內萌芽 李主任明白到一個新的教學方式引入學校,老師需要時間適應和摸索。他們先由部份班別開始,再到部份級別去試行LBD課堂,當中進行很多教育分享,讓更多老師了解和參與,讓所有老師感覺大家是一起進行教育模式的改變,同工之間互相感染,其他科目的老師也會主動向LBD課程取經,在主科上嘗試實踐。「學校的確有很大轉變,近這幾年我們勇於創新,『讓學生嘗試』是我們學校主導的方向,我們將『動手做』納入主科的範圍內,可見常識科的LBD課程推動了其他科目的轉變。」 「我們發現近這幾年的小朋友和以往的小朋友明顯有分別,這幾年的小朋友更自信積極。」小朋友的改變是正面而顯著的,美林小學的成果讓人十分鼓舞。李主任形容,LBD讓學校氣氛和學生變得更開心,學生變得更喜歡上學,尤其在疫情期間,很多學生希望能夠回校上課。「特別一二年級的學生,很期待上LBD常識課,一看到常識科老師就很高興。這是一個很成功的反饋,所以看到學生的反應,印證我們的方向是正確的。」學校未來也朝着這個方向勇於嘗試,讓學生學到將來會用到的態度和技能,建立自己的自我價值和人格成長。 |